自分事として考える,多面的・多角的に考える道徳科

道徳科 田中 千映

子供たちが「どうすれば自分事として考えることができるのか」「どうすれば多面的・多角的に考えることができるのか」を考え続けながら,道徳科の授業に取り組んでいます。今回は,昨年度に6年生で取り組んだ実践を紹介します。

①自分たちの生活に関わる学習課題の設定から自分事として課題意識をもち考える

4年生で単元を通した学習課題を設定し,取り組みました。今回は,単元を通した学習課題を「自分たちの生活に関わること」から設定することで,単元を通して自分事として考えようとする姿がみられるのではないかと考えました。

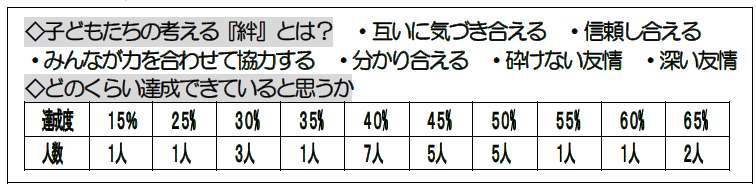

第1次では,学級目標の『絆』について,一人一人のイメージの共有を図り,現在の『絆』の達成度を一人一人が表しました。

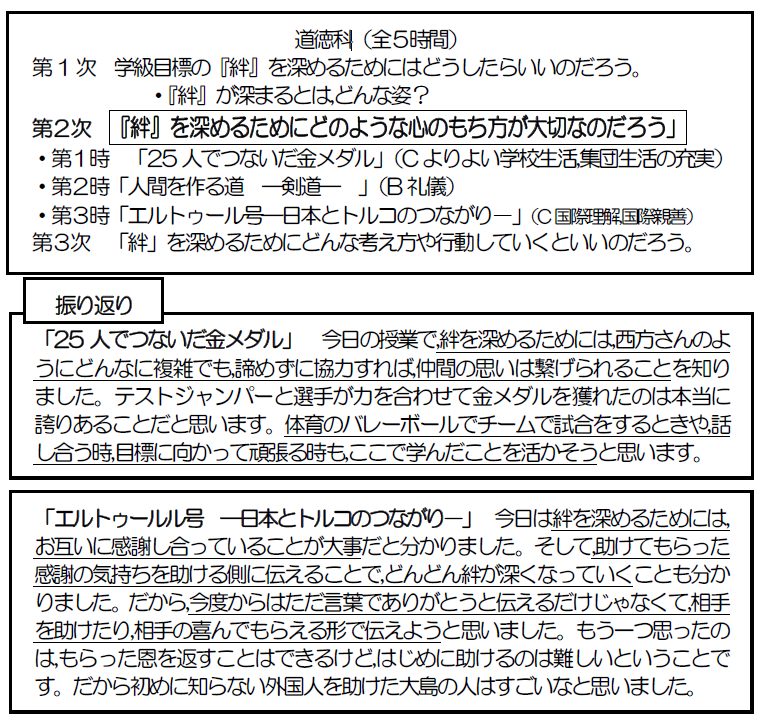

子供たちは,自分たちの結果からも,今後『絆』を深めるために考えていく必要性を感じていました。そのため,「『絆』を深めるためにどのような心のもち方が大切なのだろう」を単元の学習課題とし,以下のような単元構成で学習を進めました。 振り返りの記述からも「『絆』を深めるために」を意識しながら,単元を通して考え続けようとしていたことがみとれます。

振り返りの記述からも「『絆』を深めるために」を意識しながら,単元を通して考え続けようとしていたことがみとれます。

②グループでの話し合いを取り入れ,多面的・多角的に考える

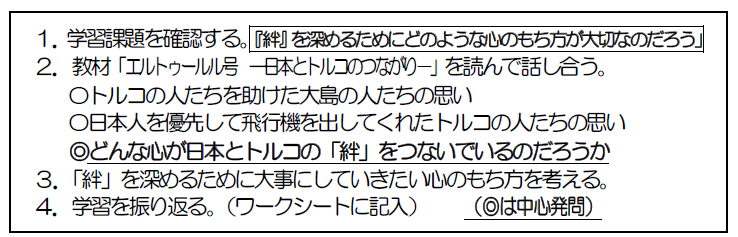

「エルトゥールル号 ―日本とトルコのつながり-」より

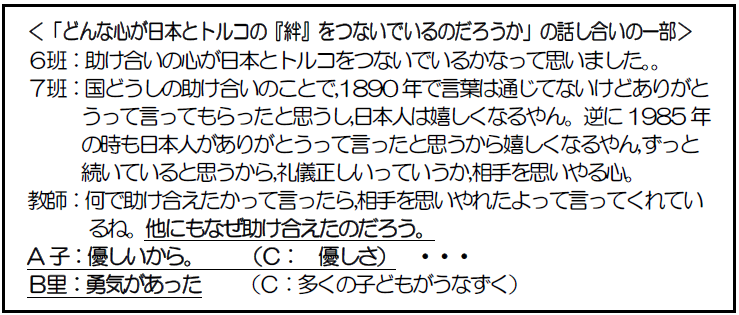

「どんな心が日本とトルコの『絆』をつないでいるのだろうか」を話し合う際に,グループでの話し合いを取り入れました。

グループの話し合い後,「お返しをする」「助け合う」「優しさ」「相手を信じる」「相手と通じ合う」「お礼や思いを言葉に表す」「相手を思う」と複数の道徳的価値に関わる意見が出てきました。少人数という場は,違った視点であっても意見を伝えやすく,多面的・多角的な考えを出すことができるのだと思います。

また,「相手を信じる」「お礼やお返し」「助け合う」と意見が多かったので,7班の発言を受け,「他にもなぜ助け合えたのだろう」を再度問い返すことにしました。A子が「優しい」と発言し,他の児童も「優しさ」とつぶやく様子が見られ,「優しさ」だけに話が収まるかと思ったところ,B里が「勇気」と発言しました。B里のグループでは,話し合いの際に,人間の弱さの部分を素直に出し合う様子が見られていました。グループでの話し合いがあったからこそ,B里の「勇気」言葉が出てきたと考えています。

今回講じた2つの手立ては,「自分事として考える」「多面的・多角的に考える」手立ての一つになったと考えています。今後もさらなる手立てを考え,実践していきたいと思っています。

子供たちが,自分の思いや考えを友達と交流することを楽しみ,「自己との関りで考える」「多面的・多角的に考える」,そんな道徳科の授業を目指して頑張っています。どうぞよろしくお願いいたします。

#道徳科,自分事として,多面的・多角的に考える