「?」から始まる理科の学び~電気で明かりをつけよう~

理科 角谷 和杜

1.生徒エージェンシーと理科の授業

生徒エージェンシーとは「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」の中で「変化を起こすために,自分で目標を設定し,振り返り,責任をもって行動する能力」と定義されています。生徒エージェンシーの発揮を可能にするためには,一人一人の子供が自分の情熱を燃やし,別々の学習経験や機会をつなげて考えるようになることが大切です。

そのために大切にしていることは,自然の事物・現象とどのように出合わせるか,自然の事物・現象と関わる時間をしっかりと確保する,そして自分の予想と結果との間にズレが生じたり,自分の予想や結果と仲間の予想や結果との間にズレが生じたりするような展開を考えることです。理科における問題解決の過程は,問題の自覚から始まることがあるため,導入で子供たちが問題を発見するような自然の事物・現象との出合わせ方を大切にしています。3年生理科『電気で明かりをつけよう』の単元で,どのように一人一人が情熱を燃やし授業に取り組んだのかを紹介します。

2.授業の実際

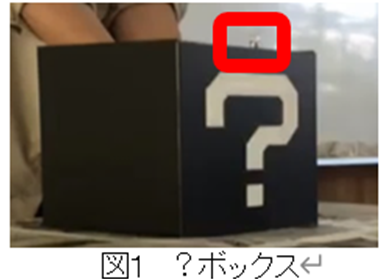

導入で子供たちから学習問題を引き出すために,?ボックス(図1)を用意しました。この?ボックスの中には回路が入っていて子供たちは見えません。また,豆電球を箱の先から出して見えるようにしています。この?ボックスの豆電球に明かりをつけて子供たちに見せるところから学びをスタートさせました。

そして,子供たちに箱の中身がどうなっているのか予想させました。見えないものを予想するのは難しいですが,子供たちは普段から学校でタブレット端末を使ったり,身近にある様々な電気製品を使ったりしているために生活経験から中身を予想することができました。 その後,?ボックスの中で使っていたのは豆電球,ソケット付き導線,乾電池の3つの道具だったこと,コンセントは使っていないことを伝えると,コンセントを使って電気をつけていたと予想していた子供から「どんなふうに明かりをつけたんかな。」というようなつぶやきがでました。そのつぶやきを生かし,「明かりをつけるにはどのようにしたらいいのだろうか?」という学習問題を設定しました。教師が学習問題を与えるのではなく,子供のつぶやきから学習問題を設定し,自分たちで見出した問題で授業を始めることで見通しをもって活動に取り組むことができました。

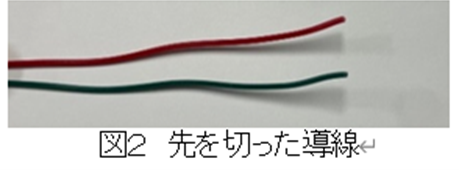

2時間目は,実際に豆電球に明かりをつけるために子供たちに?ボックスの中で使っていたものを子供一人一人に渡しました。その際ソケット付き導線の先の部分を切り落とし導線が見えない状態にしました。(図2)

子供たちは,ソケット付き導線の導線を乾電池の両側につなぎ,輪にすると電気が通り豆電球に明かりがつくと考えていましたが,ビニルの部分が接触し,すぐに豆電球に明かりはつきませんでした。また,ついてもすぐに消えるなど子供たちが予想していた結果にはならず,何とかして明かりをつけたいという思いをもって仲間と協力して実験に臨む姿も見られました。(図3)

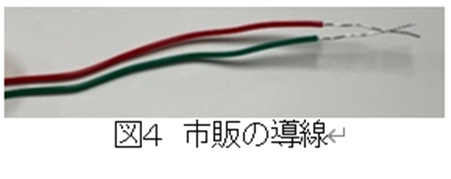

市販の導線(図4)は,先のビニルがあらかじめむかれていて電池に接触させることが容易であるため,すぐに明かりをつけることができます。あえて先の部分を切りビニルの内部を電池に接触させる必要があるようにすることで,導線部分をきちんとつなげなければいけないということに子供の目が向くようにしました。そして,ビニルを接触させても電気が通らなかったことから,ものの中には電気を通すもの,通さないものがあるということに目を向けることもできました。

授業の終わりにはビニルが電気を通さないことから「ほかのものを導線の間にはさんで明かりがつくかやってみたい」という声から新たな学習問題をつくることができました。

3.まとめ

子供が考えたくなる自然の事物・現象との出合わせ方をすることで子供が情熱を燃やしながら学習に取り組み,学習の中でまた新たな課題を見つけることができました。これは学習指導要領解説理科の3年生で重点を置かれている問題を見いだす力にもつながりました。

子供が楽しいと思える理科の授業,一人一人が情熱をもって取り組める理科の授業を一緒に考えましょう。

#導入,一人一人の情熱,電気