『?!』がつながり紡ぎ合う問題解決学習

社会科 橋爪 友美

社会科って,センスや教材が命なの?と悩んだことがあります。しかし,センスや教材のみにとらわれてしまうと目の前にいる子供たちとともに,教師自身が楽しい学びに向かえないのではないでしょうか。

もちろん,どの教科等においても教材研究は欠かせませんが,“こんな子供になってほしい”という強い思いを芯とした単元構想と,そして何より子供にとって記憶に残る授業内容を大切にしたいと思っています。

1.年間を通して問題解決に向かえるしかけ

社会科の学習を通して第4学年末にどんな子供になってほしいか。それを年度初めに考えた際,①和歌山県を大好きに! ②社会科っておもしろい! と思えるようになってほしいという2つが浮かびました。

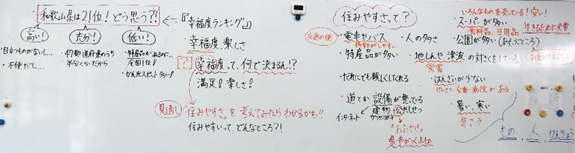

そこで,子供たちの素直な「え,なんで?!」という疑問から,社会的事象を見つめ直す視点をもたせたいと考え,和歌山県が21位という結果から『これ,なんのランキング?』という問いを学年はじめに投げかけました。その問いに対し,子供たちはこれまで習得してきた知識や生活経験等から個々の予想をもち,21位という結果の受け止め方は様々でした。

そして,『幸福度ランキング』であることを知った子供たちは「そもそも幸福度って何で決まるん?」「わたしは~だと思うんよ。」と話し合い,自分たちで社会的事象を見つめ直す視点を紡ぎだすことができました。

2.社会の裏側を知らなければ解決できない問いの設定

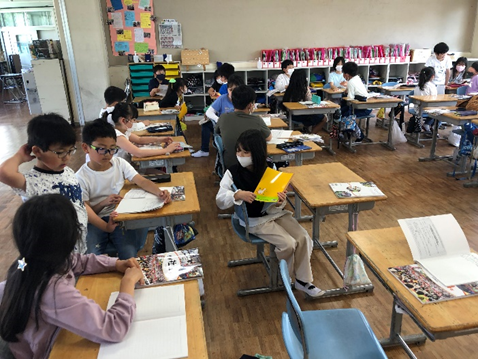

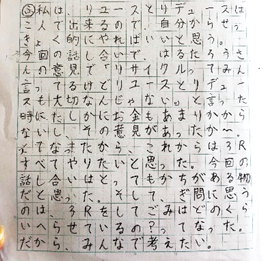

社会的事象を見つめ直す視点がどういうものかに気付いたことで,自分たちの当たり前の生活の裏側に目が向くようになりました。「なんで和歌山が21位なの?」「あ,だから21位なのか!」「調べてたら21位は低すぎる!」など,事あるごとにランキングに立ち返るようにもなり,自分たちが住む県を多面的・多角的に見つめる意識をもち続けることができました。しかし,根拠のない予想では現実は見えてきません。「環境整備が足りていないから?」という客観的な予想を拾い上げ,知らないと解決できない問いとし,廃棄物処理事業の学習へとつなげていきました。単元末には自分事として考えをもち,仲間とともに再考したいという意欲をもつようになりました。

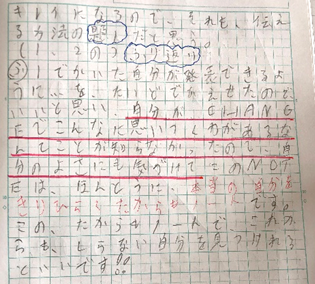

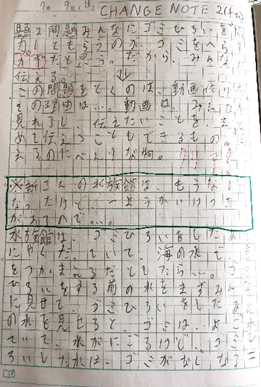

3.社会科の学びから“世界を変える”CHANGEへ

上記のような問いを意識した学習活動を通して,『自分たちが本気でしてみたいことが世界を変えることにつながったら最高!』という子供の言葉を合言葉とし,自主的に,自学ノートにCHANGEの課題について考えたことをまとめてくる子も。“人の本気は心を打つ”。今後も,子供たちの本気を引き出す実践を続けていきます。

子供も教師も,考えれば考えるほどしんどくて大変ですが,だからこそ一緒に楽しんでいけるような社会科授業づくりをしていきたいですね♪

#問題解決学習,社会好き,楽しいが一番